放課後等デイサービスとは?

児童福祉法に基づき、小学1年生~高校3年生までのお子さまに対し、学校の授業終了後や長期休暇時(春休み・夏休み・冬休み)などに、日常生活に必要な「コミュニケーション力」「社会のマナーやルール」「対人関係の形成」「身辺自立(着替え・排泄等)支援」など、個別や集団プログラムを実施し、お子さまの自己肯定感を高めるための支援を提供する場所です。

社会福祉法人あさか会では、つくし浅香、浅香障がい者会館つくし、StairYouth Tsukushiの3つの放課後等デイサービス事業所があります。

のびのび(つくし浅香)

のびのび(つくし浅香)は、ゆったりとした空間の中で、身辺自立支援(食事や着替え、排泄など)を行いながら、様々な活動を通じて「できた!」を増やし、自立に繋げていく支援を行っています。のびのびではみんなで「できた!」を共有し、喜び合うことを大切にしています。

支援プログラム

「身辺自立支援」食事や着替え、排泄などの支援

お子さまに合わせながら、スタッフが動作の見本を見せるなど、自分でできることが増えるように支援します。

「学習」学習プリント、制作活動

お子さまに合わせた内容で提供し、考える力、想像力を養ったり、指先を動かす練習をします。例えば、学習プリントでは、線引き・点結び・ひらがな練習・数字練習・シール貼りなどを行います。制作活動では、個性を生かして絵画や季節の飾りなどを作ります。

「リトミック」歌、ダンス

音楽とダンスを活用しながら体を動かすことで、“ストレス発散”や“運動不足”を解消します。また、他のお子さまと一緒に活動することにより、“協調性”を養えるように支援します。

「自由遊び」

お子さまの好きな遊びを提供し、集中力、工夫力、創造力、想像力、コミュニケーション能力が身に着けられるように支援します。お子さまによっては、遊びを見つけることが難しいこともあり、いろいろな遊びを提供しながら興味のあるものを見つけたり、遊びの幅が広がるよう支援します。

「日常生活習慣支援」

掃除・・・協力しながらゴミ集め、布巾を絞る練習、テーブルの拭き方など

洗濯・・・洗濯バサミの使い方・洗濯ものを物干しに干す動作・洗濯ものを畳む練習など

洗い物・・・食器を片付ける習慣、食器を洗う練習など

様々な日常生活に必要な動作を1人でできるように支援します。

「個別支援」

保護者やお子さまからのご要望をお聞きしながら、個別に合わせた支援を行います。

わくわく(浅香障がい者会館つくし)

わくわく(浅香障がい者会館つくし)では、支援プログラムを通して「集中する力」「がんばる力」「達成感」を養い「できた!」の場面をたくさんつくることで、自己肯定感が高められる支援を行っています。また、リラックス活動(スヌーズレン)の時間をつくり、学校等で疲れた心身を休憩していただいてから「わくわく」での活動に入ってもらっています。

※スヌーズレンとは・・・心地よい感覚刺激(光、音楽、触感、香りなど)を提供し、それらを楽しみながらリラックスしてもらう活動のことです。

支援プログラム

「運動療育」サーキット運動・ボール運動など

日常生活を送るうえで必要な筋力、柔軟性、バランス感覚、俊敏さを身につけられるように支援します。

「園芸」畑作業・草花の水やりなど

自然に触れ合う機会を提供し、その時収穫した野菜などで季節感を感じられ、運動不足の解消や落ち着きや意欲向上を図れるように支援します。

「集団活動」レクリエーション

他のお子さまと活動に取り組むことで、コミュニケーションを取ったり、ルールを守る力を養えるように支援します。

「個別学習」学習プリント(国語、算数、お金や時計の概念などの練習)

集中力、頑張る力がもてるように支援します。

※パズル・プットイン・軽作業など、お子さまに合わせたプログラムもあります。

「リラックス活動」

学校で疲れた心身を休める時間を作っています。

「日常生活習慣支援」

掃除・・・掃除機の操作方法や、床拭きの方法、テーブル拭きの方法など

洗い物・・・食器を片付ける習慣、食器を洗う練習など

様々な日常生活に必要な動作を 1 人でできるように支援します。

「個別支援」

保護者やお子さまからのご要望をお聞きしながら、個別に合わせた支援を行います。

児童発達支援とは?

児童福祉法に基づき、小学校就学前の6歳までの支援が必要なお子さまの、日常生活における基本的な動作(食事、着替え、排泄、歩行など)や、コミュニケーション力を身につけ、学校への入学に向けた集団生活が適切に行えるように支援したり、遊びや学びの場を提供する場所です。また、乳幼児期の発達で大切な周囲の大人との愛着関係を築く機会を提供します。

つくし浅香・浅香障がい者会館つくしでは、乳幼児期に必要な、周囲の大人との愛着関係を大切にしながら、安心感を持って自尊心や探求心が芽生えるよう支援します。

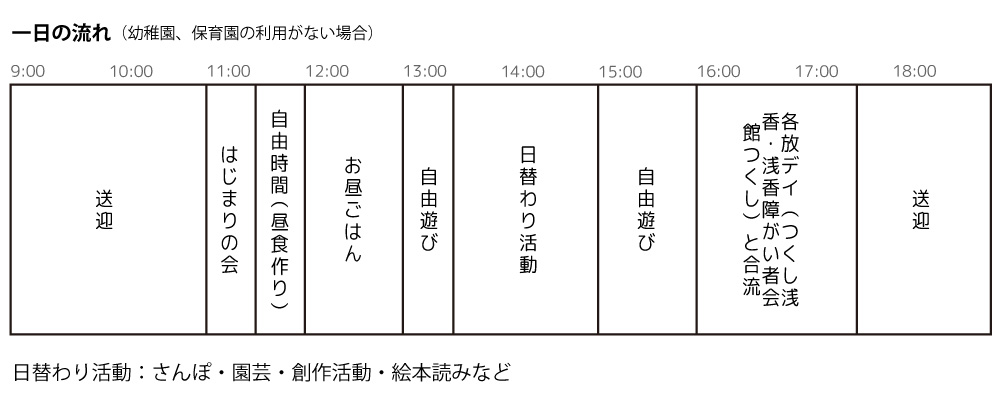

身辺自立支援や食育、自由遊び、さんぽ、栽培(土いじり、種まきなど)、創作活動、絵本読みなど、いろいろな経験を積み重ねながら、興味や関心があるものを見つけ、お子さまの気持ちに寄り添いながら関わることを大切にしています。

その中で「できた!」を増やし、自信や自立に繋げていきます。

※幼稚園や保育園等に通っているお子さまもご利用できます。

午後からのご利用も可能となっております。

支援プログラム

「身辺自立支援」

食事や着替え、排泄など、お子さまに合わせながら自分でできることが増えるよう支援します。

「食育」

みんなと一緒に食事をする楽しさを感じてもらい、感謝の気持ちや食事マナーを身につけられるように支援します。また、健康な心と体を育て、健康的で豊かな生活が送れるように支援します。

食材の栽培や買い物、昼食作りを体験し、“食”への興味関心が持てるように支援します。

「自由遊び」

お子さまの好きな遊びを提供し、集中力、工夫力、創造力、想像力、コミュニケーション能力が身に着けられるように支援します。また、他のお子さまとのコミュニケーションを通じて協調性や社会性を養えるよう支援します。お子さまによっては、遊びを見つけることが難しいこともあり、いろいろな遊びを提供しながら興味のあるものを見つけたり、遊びの幅が広がるよう支援します。

「活動」さんぽ、創作活動、絵本読みなど

さんぽ:近隣の公園に行き、季節感や自然を感じてもらいます。また、公園の遊具などで身体を動かして遊びます。

創作活動:お絵描きをしたり、紙を折る、切る、塗る、貼り付けるなど、物の扱い方を知ったり、集中力を養えるよう支援します。

絵本読み:想像力や言語力を身につけながら、いろいろなことができるように支援します。

「個別支援」

保護者のご要望をお聞きしながら、個別に合わせた支援を行います。

ご利用までの流れ

- STEP1

- お問合せ(お電話・メール)

- STEP2

- 見学・体験(無料)

- STEP3

- ご利用手続き(受給者証の確認など)

- STEP4

- 契約

- STEP5

- 家庭訪問

- STEP6

- ご利用開始

スタッフインタビュー

浅香障がい者会館つくし

−あなたのお名前と役職・職種について教えてください。

上之郷谷 守です。役職はサブリーダー、職種は社会福祉士です。

−事業内容(サービス内容)について教えてください。

児童福祉法に基づいたサービスとして、未就学児童への「児童発達支援」と就学児童への「放課後等デイサービス」を行っています。主に障がいや発達に特性のある児童に対し、療育機能と居場所機能を備えた福祉サービスを提供しています。

−つくしの特色や強み等がありましたら教えてください。

つくしでは、自立性・協調性・社会性を育てることを大切に考えており、「日常生活を送るうえで必要性の高いスキルの習得」や「集団生活の適応に向けたコミュニケーション面でのサポート」に力を入れています。活動プログラムは、運動療育・レクリエーション・園芸等を通して、利用児童が楽しみながら多様な経験が積めるように工夫しています。また、各プログラムには「ねらい」があり、活動へ参加することで 1 人ひとりの成長が見込める内容になっています。

環境に恵まれていることは、つくしの特色です。近隣には浅香中央公園があり、1日の中で屋内外ともに過ごす時間を設けることが可能なので、活動にメリハリを出すことができています。また、浅香障がい者会館では生活介護事業も行っており、つくし卒業後にご利用いただける場合は、支援内容等を詳細までスムーズに引き継ぐことができます。通い慣れた場所でサービスを切り替え、環境変化による負担を軽減できる点はつくしの強みになっているのではないでしょうか。

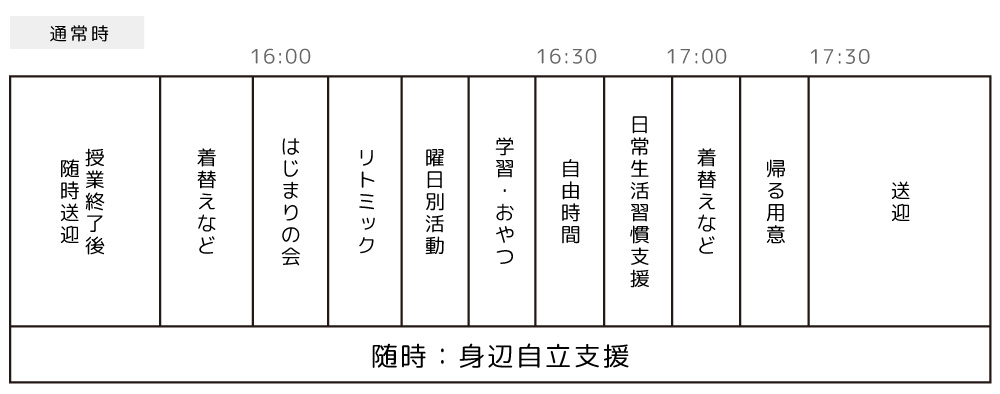

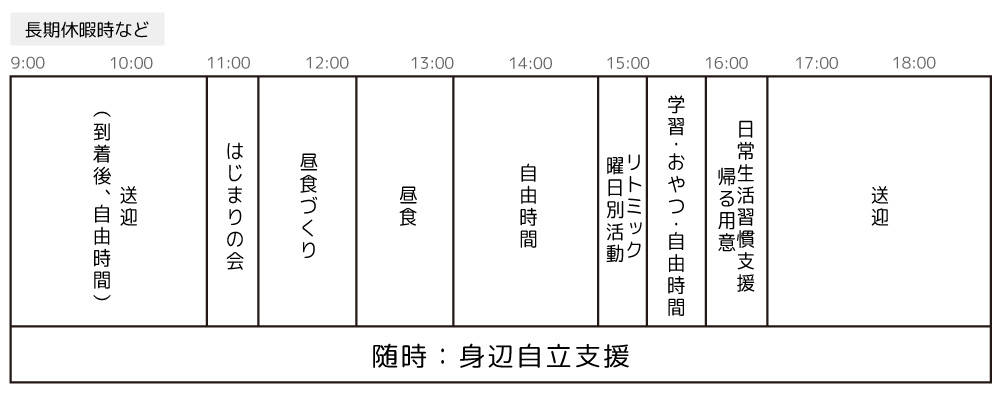

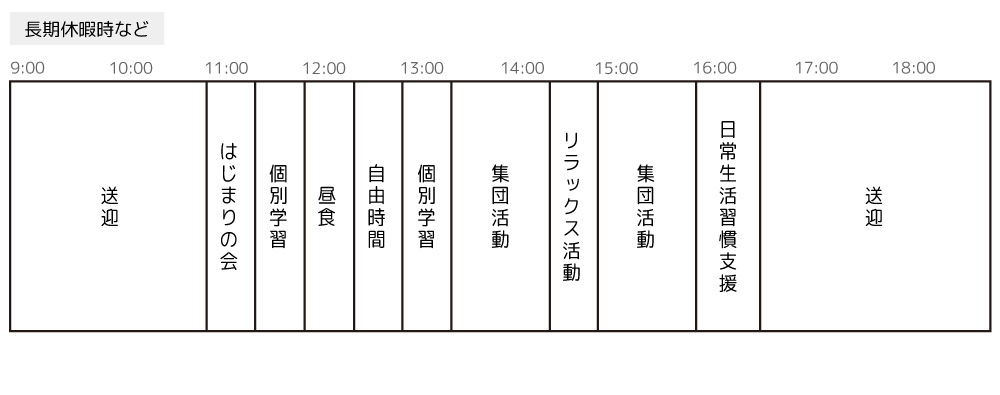

−平日のタイムスケジュールを教えてください。

下校時間等に合わせて順次学校等へお迎えに行きます。登所後は授業等の疲れを癒すための「リラックス活動」として、16:15 までスヌーズレンの時間を設けています。照度を調整した部屋でクッション等に触れながらヒーリングミュージックを聞くことで、落ち着いて過ごすことができるように支援しています。16:15~16:20は「はじまりの会」で出席確認をしたり、1日の流れを伝えたり、気持ちを切り替えて活動へ参加していただくためのストレッチや体操を取り入れたりしています。16:20~16:35は「集団活動」に参加いただいております。年齢・特性等でグループ分けを行い、運動療育・レクリエーション・園芸等のプログラムへ協調性を持って取り組むことができるように支援しています。16:40~17:00は「個別学習」に取り組んでいただいております。名前の記入練習やお金・時計の計算等、1 人ひとりの習熟度に合わせた教材を日々作成し、個別に提供しています。17:00~17:10は「日常生活習慣支援プログラム」として掃除・洗い物等に取り組んでいただき、生活するうえで必要性の高いスキルを身に着けることができるように支援しています。17:15~17:20は「おわりの会」で降所からご自宅等へ到着までの流れを説明し、利用児童に帰りの挨拶を行っていただいた後、17:30から順次ご自宅等へお送りしています。

−対象年齢が幅広いと思いますが、支援するにあたり工夫していることはありますか?

年齢差があることにより、体格や体力だけでなく関心や考え方も異なるので、必要に応じてグループ分けを行い、全員が年齢に適したプログラムへ参加いただけるように工夫しています。また、自分より年下の利用児童が困っているときに救いの手を差し伸べる場面が生まれやすくなっているので、スタッフはこのようなタイミングを見逃さずにしっかりと褒め、自己肯定感が高まるように支援しています。

−支援するうえで心掛けていることはありますか?

1人ひとりの気持ちに寄り添いながら支援するように心掛けています。いつもと様子が異なるときは、個別でゆっくり話し合う時間を設けるようにしています。また、活動への参加に消極的なときは理由を聞き、本人にとって負担が少ない内容にできる限り調整しています。気持ちの受け止め方や言葉選び等を工夫し続けてきたことにより、今では多くの利用児童・ご家族が自発的に悩み事等を相談してくださります。今後も1人ひとりの気持ちに寄り添い、信頼関係を深めていきたいと思っています。

−最後に上之郷谷さんが『あさか会』で働く中で勉強になったことや楽しかったことがあれば、教えてください。

『あさか会』では、つくし以外にも様々な事業を運営しており、多くの人達と関わる機会があるので、多様な個性や価値観に触れることができる点は勉強になっています。 私の支援が利用児童の「できた!」に繋がる瞬間は、何回経験を重ねても嬉しいです。つくしを卒業していくときの成長した姿をイメージしながら、日々楽しく利用児童と向き合っています。

つくし浅香

−あなたのお名前と役職・職種について教えてください。

水野加代です。役職はチームリーダーで、職種は児童発達支援管理責任者です。

−事業内容(サービス内容)について教えてください。

浅香障がい者会館つくし(以下、障館つくし)と同じく、児童福祉法に基づいたサービスとして、未就学児童への「児童発達支援」と就学児童への「放課後等デイサービス」を行っています。主に障がいや発達に特性のある児童に対し、療育機能と居場所機能を備えた福祉サービスを提供しています。

−つくし浅香の定員を教えてください。

定員は10名です。

−タイムスケジュールと送迎範囲を教えてください。

幼稚園や学校がある日はそれぞれの下校時間に合わせてお迎えに行っています。来所後は荷物の片付けやトイレ、着替えなどの練習をしています。全員が集まってから、はじまりの会をして、リトミック(ダンス)→曜日別活動→学習→おやつ、自由時間、片付け・掃除をして17時30分に送迎で自宅に送ります。

送迎範囲は住吉区と東住吉区、阿倍野区の1部です。

−障がい者会館つくしとつくし浅香の違いを教えてください。

まず活動内容などに違いはありますが、障館つくし、つくし浅香どちらも自立・協調性・社会性を育てることを大切にしながら支援を行っています。

つくし浅香はゆったりとした空間の中で、身辺自立支援(食事や着替え、排泄など)を行っています。様々な活動を通じて「できた!」を増やし、「できた!」ときにはみんなで共有し、喜び合うことを大切にしています。

−最後に水野さん自身が、個人的に働いていて楽しかったこと・刺激になっていることを教えてください。

メンバーさんの成長をずっと見ていられることが楽しいです。

できなかったことができるようになる瞬間を見るのはとても楽しいし、嬉しい気持ちになります。小学1年生だったメンバーさんが高校生になっていくのをみると成長を感じます。落ち着きが見られるようになったり、発語のなかったメンバーさんが少しずつ言葉を話すようになったり、他のメンバーさんとの関わりを持てるようになったり、日々の少しの変化ですが見えてくると本当にやりがいを感じます。

事業所詳細

【受入れ年齢】

未就学〜高校生

【障がい種別】

発達障がい・身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病対象児

【定員】

1日各10名

【営業日】

月〜金曜日(12月29日〜1月3日除く)

土・日・祝日は行事等で不定期で営業。

【営業時間】

月〜金曜日:10:30〜17:30

長期休暇時(春・夏・冬休み)、不定期の土・日・祝日:10:00〜16:30

【サービス提供時間】

月〜金曜日:15:55〜17:30

※幼稚園や学校の下校時間に合わせて送迎を行います。

長期休暇時(春・夏・冬休み)、不定期の土・日・祝日:11:00〜16:30

※ご家庭のご都合で支援が必要な場合は延長支援を行います。

サービスの利用料金について

3歳〜5歳のお子さまは国の無償化により自己負担はありません。

| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |

|---|---|---|

| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 非課税 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |

| 一般1(注) | 市町村民税非課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |

| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |

(注)収入が概ね890万円以下の世帯が対象になります。

※負担上限月額とは、ひと月にそれぞれに定められた金額を超えた時点で、利用したサービス量にかかわらず、それ以上の自己負担は発生しないことです。

●サービスを受けるには「障害児通所受給者証」が必要になります。(区役所にお問い合わせください)